interlude

COUP DE SANG SUR LA PLACE TIAN'ANMEN

La visite de Datong avait eu lieu une semaine après mon arrivée à Pékin au printemps 1985. L’incident relaté dans ce billet lui a succédé quelques semaines après, accélérant grandement ma formation sur l’âme chinoise, formation qui a été ensuite complétée par ma visite ultérieure à Chengdu.

Le NMTC (National Management Training Center) à Pékin où nous enseignions était largement financé par la CEE de l’époque, qui avait sous-traité sa gestion à l’EFMD (European Foundation for Management Development), laquelle m’avait recruté afin de travailler au sein du NMTC.

L’EFMD avait acheté un minibus Volkswagen qui était théoriquement à notre disposition 24 heures sur 24, pour tout déplacement. En pratique, nous l’utilisions relativement peu, aussi le NMTC en avait profité pour ne recruter qu’un seul chauffeur alors qu’il avait reçu les crédits pour en recruter trois : il n’y pas de petites économies, en particulier en Chine.

C’était ce chauffeur qui était venu nous chercher à la gare de Pékin, de retour de notre aventure ferroviaire de Datong. Donc le chauffeur ne travaillait pas beaucoup, mais sans doute encore trop à son goût, car, lorsqu’il nous prit la fantaisie de lui demander de nous faire visiter avec le minibus de l’EFMD le centre de Pékin un dimanche après-midi, il nous paru particulièrement de mauvaise humeur. On peut d’ailleurs le comprendre.

Il était venu nous chercher à notre résidence au Friendship Hotel et nous avons roulé sans incident jusqu’à la place Tian’anmen, vingt et un kilomètres plus loin. Il s’était garé sur la place afin que nous puissions jeter un coup d’œil à la Porte de la Paix Céleste qui se trouve à l’entrée de la Cité Interdite.

En remontant dans le minibus, mes cinq camarades sont montés à l’arrière du minibus, tandis que je montais devant à côté du conducteur, pour mieux voir la ville. Le chauffeur protesta et notre interprète, Geneviève, traduisit : il ne voulait pas que je prenne le siège à côté de lui. Je lui répondis que j’étais monté devant pour mieux voir le paysage. Il me signifia alors qu’il était interdit de s’asseoir à coté du chauffeur, mais l’interprète m’indiqua que c’était faux puisqu’elle s’asseyait souvent à cette place.

Je décidais de rester silencieux et de ne pas bouger. En représailles, il arrêta son véhicule au beau milieu de la place Tian’anmen, tout en renouvelant sa demande de m’asseoir à l’arrière du véhicule. Or, je n’apprécie pas du tout d’être contraint de faire quelque chose que j’estime injustifié et je restais donc à ma place dans le véhicule immobilisé, tandis que le chauffeur m’agonisait d’injures fidèlement traduites par Geneviève.

Les véhicules s’accumulaient derrière, deux policiers commençaient à faire mouvement vers nous pour mettre fin à ce début de désordre public et le chauffeur se décida donc à repartir, continuant pendant un certain temps à déverser son flot d’injures, jusqu’à ce qu’il finisse par devenir muet, tout en nous reconduisant au plus vite chez nous.

Ce petit incident, qui s’explique simplement par la mauvaise humeur du chauffeur confronté à mon entêtement, ne présenterait aucun intérêt à être raconté 35 ans plus tard, si son épilogue ne s’était pas révélé édifiant.

Logiquement la Direction du NMTC aurait dû platement s’excuser et prendre éventuellement des sanctions contre le chauffeur en faute. Ce n'est pas ce qui arriva. Lorsque je demandais à rencontrer le Directeur, accompagné de Geneviève, je découvris qu’il prenait, sans oser l’exprimer tout à fait ouvertement, fait et cause pour le chauffeur.

En réponse, je fis monter les enchères, en déclarant que j’avais été insulté sans raison par un membre du personnel du NMTC et que je ne pouvais pas y travailler avant d’avoir reçu les excuses du NMTC.

S’ensuivit trois jours d’âpres négociations. J’acceptais, grande concession de ma part, de recevoir de simples excuses orales, mais solennelles. L’affaire se termina là. Elle m’avait montré que les employés chinois de l’EFMD, conduits par leur direction, faisaient front contre moi, en tant qu’expert étranger.

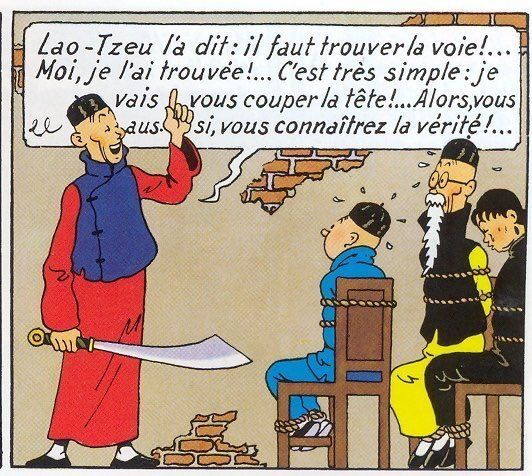

Cette affaire, suivie de multiples autres, me montra la Voie, comme on l’apprend dans le Tintin du Lotus Bleu. La Voie, c’est l’hostilité foncière des Chinois, ou plus précisément des Han, contre le reste du monde. J'en ai eu une autre échantillon lors d'une visite japonaise au Friendship Hotel, méfiante du côté japonais, hostile du côté chinois. Vous pouvez chercher à cette attitude collective, qui s’exprime par de nombreux actes individuels toutes les explications ou même toutes les excuses qui vous conviennent, peu importe, car la question n’est pas là.

La question, pour moi, réside dans cette attitude collective d’hostilité des Hans contre nous, les non-Hans, nonobstant les habituelles exceptions. J’en ai tenu le plus grand compte et j’en ai tiré de multiples bénéfices lorsque j’ai traité, et cela m’est souvent arrivé par la suite, avec les représentants de diverses collectivités chinoises.

À SUIVRE.

PROCHAIN ARTICLE : LA CHINE PENSE DIFFÉREMMENT

UNE PLONGÉE DANS LA CHINE DES PROFONDEURS

Il est plus que temps, alors que l’épisode du COVID-19 envahit notre horizon et notre vie, de regarder ailleurs.

Lors de mon dernier billet sur mon séjour en Chine, « Une consommation révélatrice » qui date d’avant le coronavirus, le 26 février dernier, je concluais en vous affirmant que, non, je n’étais pas resté confiné à Pékin pendant deux mois. Me connaissant, vous pouviez vous en douter. Ce que je peux ajouter, c’est qu’après l’expédition à Datong, j’ai fait montre par la suite d’une extrême prudence, que l’on pourrait même qualifier de pusillanimité.

Je ne sais plus qui nous avaient convaincu de visiter Datong au printemps 1985, peut-être Geneviève Barré ou son compagnon, Gérard Taxi, sans doute à cause d'une curiosité industrielle, l'existence dans cette ville de la dernière usine de locomotives à vapeur du monde, une production qui s'est poursuivie jusqu’au 21 décembre 1988. Néanmoins, je suis allé à Datong sans parvenir à voir cette maudite usine.

Ce ne fut pas ma seule désillusion.

Au départ, nous avions l’intention d’utiliser la plupart des week-ends dont nous disposions pour sillonner la Chine, mais ce voyage m’en a totalement dissuadé.

Tous les quatre, Dumas, les Barré-Taxi et moi, notre collègue italien ayant prudemment déclaré forfait pour lui et sa femme qui aurait pourtant bien aimé venir, nous avons pris un billet aller simple Pekin-Datong en soft seat (siège mou, c’est-à-dire première classe). Aller simple, étant donné qu’à l’époque, il fallait acheter le billet retour sur place. On ne doutait pas qu’on le trouverait facilement.

On croyait ça.

Nous sommes partis le samedi matin dans un wagon confortable. Nous étions confiants, avec Geneviève qui parlait parfaitement chinois. Datong était à quatre cent kilomètres environ de Pékin et je pense que l’on a mis environ huit heures pour l’atteindre en train.

À l'arrivée, nous avons compris que nous avions mangé notre pain blanc. Datong est une grosse ville industrielle qui se trouve à quelques centaines de kilomètres au sud de la Mongolie, une ville où l'on extrait beaucoup de charbon, une ville encore moins excitante que Wuhan, c’est dire. L’air était saturé de poussières, les terres bizarrement jaunes (le lœss), les bâtiments d’un gris repoussant. Ne cherchez pas une photo de Datong, vous ne trouverez quasiment rien d’autre que des Bouddhas dans des grottes, car c’est la seule attraction touristique honorable de la région, ce qui permet aux autorités locales de cacher le véritable décor de l’endroit.

Quand je ai découvert ce décor, j’ai compris que nous nous étions lourdement fourvoyé à vouloir visiter cet endroit infâme, je m’en suis voulu de ma naïveté et je suis devenu d’humeur exécrable. Nous avons néanmoins trouvé un hôtel. Il devait être correct parce que je ne m’en souviens plus, pas plus que de la nourriture qui devait être à peu prés acceptable.

Le lendemain, découvrant trop tard que l’usine de locos n’était pas visitable (ma colère augmentant), nous nous sommes cru obligés d'aller voir les Bouddhas qui étaient situés dans des centaines de grottes à Yungang, pas loin de Datong. Ces grottes ont été creusées avant le VIe siècle et on y a trouvé des dizaines de milliers d’exemplaires de bouddhas, dont seulement quelques uns sont visibles, notamment un gros Bouddha de 20 mètres de haut, je crois.

Cette visite m’a laissé de marbre, si je puis dire, sans doute parce que je n’étais pas d’humeur à contempler gravement des Bouddhas. Pas d’humeur du tout. D’ailleurs les bouddhas ne m’ont jamais impressionné, parce que les Chinois repeignent allégrement les temples et les statues en permanence, ce qui rend ces objets fort peu authentiques.

J’étais inquiet aussi, parce que la veille, avant de quitter la gare, on avait essayé d’acheter les billets retour pour le dimanche, mais on n’avait pas pu. Alors l’après midi du dimanche, nous sommes revenus dans la pitoyable gare de Datong. La foule était partout. On ne voulait toujours pas nous vendre de billets et on commençait à se demander combien de temps on allait passer dans cette ignoble ville, puante et polluée !

Pendant que Geneviève négociait en vain les billets de retour, j’ai essayé de mon côté d’aller aux toilettes de la gare. Un spectacle abject m’attendait, qui est toujours dans ma mémoire et qui m’a fait passer en un instant de la mauvaise humeur à la consternation. Environné d’une rare puanteur, au milieu d’un cloaque que je ne crois pas pouvoir décrire ici mais que je visualise encore très bien, s’agitait une bonne centaine d’individus répugnants...Je refusais de me risquer dans cette fange!

Finalement, sans obtenir vraiment de places, nous fûmes autorisés par le chef de gare qui voulait sans doute se débarrasser de ces quatre Européens encombrants, à monter dans le train, en hard seat toutefois.

Cette fois-ci, nous étions vraiment en Chine, et même tout au fond de la Chine. Impossible de s’asseoir bien sûr. Le train était bondé, les cris fusaient, les disputes tournaient à la bagarre, ma rage atteignait un sommet ignoré, qui ne s'estompa qu'au retour à Pékin.

Le train mis longtemps à partir, à la nuit tombante et il s’arrêta souvent. La loco vapeur remplissait de suie les wagons aux fenêtres ouvertes, chassant d’autres odeurs. Je finis par m’asseoir, grignotant centimètre après centimètre d’appui fessier avec une violence qui faisait petit à petit refluer mes voisins, tandis que mes genoux s’encastraient impitoyablement dans les genoux du passager qui me faisait face.

Tout semblait pouvoir arriver dans le wagon surchauffé et le couloir central devenait de plus en plus fréquemment le lieu d’une bagarre générale. La nuit n’en finissait pas, à tout moment le train s'arrêtait sans raison, mes trois compagnons d’infortune s’étaient incrustés comme moi dans les centimètres carrés que leur abandonnaient, en résistant de toutes leurs forces, des Chinois moins solides qu’eux. C’est exactement cela la Chine, un rapport de force permanent pour quelques centimètres carrés et ce n’est pas prés de changer, quelle que soit la fortune que l’Empire du Milieu accumule, yuan par yuan.

Le train finit par s’approcher de Pékin. Une locomotive diesel remplaça celle à charbon, la vitesse augmenta, les secousses aussi, mais les passagers se calmèrent peu à peu. Le vent chassait les miasmes, la guerre du cm2 arrivait à son terme, ma rage s’apaisait peu à peu.

Puis émergea cette merveille de modernisme qu’était pour nous la gare de Pékin comparée aux hangars insalubres qui constituaient la « gare » de Danang. Nous en sortîmes avec le sentiment de quitter le moyen âge pour retourner dans le monde civilisé. Notre chauffeur au volant du minibus Volkswagen nous attendait sans sourire, mais il était là. Nous montâmes en silence dans ce véhicule miraculeux, et sans mot dire, chacun rejoignit son logement respectif, où avant d’aller enfin se coucher au matin, il prit une douche interminable.

Quand je me réveillais dans l’après midi, j’avais compris quelque chose de cette Chine qui s’était imprégnée dans tous mes pores. Je me jurais que l’on ne m’y reprendrait pas.

Et on ne m’y a pas repris.

À SUIVRE

PROCHAIN ARTICLE : LES MÉANDRES DE LA PENSÉE CHINOISE

UNE CONSOMMATION REVELATRICE

L’enquête que j’avais réussi à obtenir en contournant la méfiance des étudiants chinois pris à leur propre piège de compétition et de raisonnement au second degré a porté tous ses fruits : il suffisait pour cela de raisonner au troisième degré !

Elle m’a permis de publier un document qui est resté confidentiel, puisqu’il n’a fait l’objet que d’un Document de Recherche publié par l’IAE de Nice en 1988, intitulé La consommation familiale des Chinois, enquête ponctuelle et approfondie.

C’était pourtant un travail de première main, puisque personne ne disposait des données que j’avais obtenues. À l’époque, je l’ai soumis à diverses Revues de Marketing ou de Gestion, mais elles n’ont pas été intéressées car la Chine intéressait peu les chercheurs en Sciences de Gestion français à cette époque.

Plus fondamentalement la recherche officielle est, contrairement à ce que prétendent ses thuriféraires, peu encline à ouvrir ses portes à la nouveauté. Le terme « Recherche » n’est pas toujours synonyme d’innovation car elle se nourrit souvent de la pensée dominante.

Dans cet article, je prenais toutes mes précautions pour indiquer les limites de la recherche que j’avais effectuée et j’expliquais pourquoi et comment j’avais procédé à une étude indirecte afin de contourner la défiance des enquêteurs.

Cette enquête avait porté sur 296 familles, qui comprenaient 3,1 personnes en moyenne. Les revenus individuels moyens étaient de 63,9 yuans* 1985, soit moins de 20$ par personne, avec un faible écart-type. Le revenu individuel décroissait avec le nombre de personnes par famille, sans doute en raison des parents à la charge des familles, tandis que le nombre d’enfants restait, à Pékin, presque immuablement égal à un. Le taux d’épargne des familles oscillait entre 4% et 14% du faible revenu qui avait été déclaré aux enquêteurs.

L’enquête fournissait la consommation des Chinois interrogés par ordre décroissant d’importance. Sans surprise la nourriture arrivait en tête, suivie par l’habillement, le logement (largement subventionné), les biens durables (sur lesquels portait plus particulièrement l’enquête), le chauffage et loin derrière, les livres et magazines, le soutien aux parents, les transports (peu nombreux sauf locaux et subventionnés), la santé (quasiment gratuite) et l’éducation.

Des chiffres plus détaillés avaient été obtenus, comme le coût dérisoire de la location du logement, y compris le chauffage et l’électricité, qui représentait à peine 4 à 5 yuans par personne et par mois.

Mais l’enquête se concentrait en priorité sur les dépenses en biens durables des ménages, à savoir les bicyclettes, les machines à laver, les réfrigérateurs, les télévisions, les magnétophones, les ventilateurs, les machines à coudre et les montres. Le principal résultat qui en ressortait, sur une période de 10 ans, était que le taux d’équipement des ménages en biens durables avait considérablement augmenté, alors que les revenus déclarés des ménages ne le permettaient théoriquement pas, loin de là.

Par exemple, le nombre de téléviseurs par ménage avait quadruplé entre 1975 et 1985, passant de 0,35 à 1,21, soit plus d’un téléviseur par famille alors que la capacité d’épargne déclarée des familles était tout à fait insuffisante pour permettre des achats massifs de téléviseurs.

On pouvait donc en déduire, après vérification de la fiabilité des données obtenues, qu’il fallait chercher plus avant pour connaître les sources de revenus cachées des chinois (par exemple la « porte de derrière). L’enquête montrait aussi qu’il existait déjà en 1985 une véritable boulimie de consommation qui allait se révéler au cours du temps être le moteur de la croissance chinoise. L’enquête apportait donc des informations non négligeables qui sont restées confidentielles**.

Mais je ne suis pas resté confiné à Pékin pendant les deux mois de mon séjour.

*1 yuan = 0,30$ en 1985, aujourd’hui 0,14$.

** L’article est disponible ci-joint en PDF.

À SUIVRE

UNE PORTE DOIT ÊTRE OUVERTE OU FERMÉE

Dans mon billet du 8 décembre 2019, j’ai relaté l’opposition philosophique qui s’est fait jour entre mes étudiants et moi au sujet de la précision, vue comme une valeur fondamentale par les premiers et comme un outil par moi-même. D’autres étonnements ont marqué cet enseignement aux étudiants chinois.

Durant les périodes où ils n’avaient pas cours, les étudiants étaient en stage dans des entreprises, presque toutes publiques à l’époque. Six entreprises publiques accueillaient chacune six stagiaires. Deux d’entre elles restent dans mon souvenir, l’une pharmaceutique où la qualité de fabrication, d’après les étudiants-stagiaires laissait vraiment à désirer et l’autre qui a eu des conséquences qui ont été médiatisées dans la presse chinoise.

Il s’agit d’une entreprise automobile, Beijing Truck N0 2, qui montait des camions légers fournis par la Pologne. Nous avions visité l’usine qui nous avait semblé mal tenue, comme en témoignait des Dazibao qui demandaient de ne pas emporter chez soi des outils et des pièces détachées. Aussi, lorsque les étudiants nous ont rapporté que la porte côté conducteur des camions qui étaient fabriqués dans cette usine ne fermait pas, obligeant leurs conducteurs à attacher la porte au montant avec une ficelle, nous n’avons qu’à moitié été étonnés.

Nous avons alors demandé aux étudiants de se renseigner sur les raisons de ce dysfonctionnement persistant. Or la direction de l’entreprise a nié le problème, en indiquant qu’elle réunissait nombre de clients chaque année pour un banquet sans que ces derniers n’expriment aucune réclamation à ce sujet…

Les étudiants, influencés par la formation qu’ils recevaient, ne se sont pas contentés d’une non-réponse bureaucratique. Ils ont cherché et ils ont trouvé, grâce à la tradition chinoise de collecte et de conservation des données écrites. Dans une salle à l’écart, ils ont trouvé des milliers de courriers de réclamations, portant notamment sur le dysfonctionnement de la serrure du camion.

Tout fiers de leur découverte et sans nous en parler, ils sont allés la confier à des journalistes d’un quotidien pékinois, qui l’ont publié après avoir essayé, en vain, de contacter la direction de l’usine. Scandale. Il a fallu sévir, au moins officiellement, en licenciant les responsables. En représailles sans doute, nos étudiants ont perdu leur stage. Et je ne sais pas si le fonctionnement de la serrure a finalement été corrigé, alors qu’elle ne demandait à ma connaissance qu’une petite correction de son emplacement latéral sur la porte.

Vous l’avez peut-être ressenti, nos étudiants chinois n’avaient pas grand-chose à voir avec nos étudiants habituels, par leur comportement à l’extérieur de l’école et par l’attitude à notre égard, en tant que professeurs et en tant qu’étrangers.

Je l’ai déjà écrit, ils n’étaient pas bien agréables, revendicatifs en groupe et hostiles par principe parce que nous n’étions pas chinois. Le thème de mon cours poussait à s’interroger sur les informations statistiques que l’on pouvait obtenir en Chine. On ne savait pas quel était le pouvoir d’achat des Chinois, mais on voyait bien que le niveau de vie était bien supérieur à ce que les salaires affichés permettaient.

Mes étudiants se refusaient à me fournir la moindre clé de ce décalage et je décidais donc de les y contraindre, en me servant de leurs travers, tels que la compétition acharnée entre eux et leurs tendances à interpréter mes questions au second degré.

J’organisais donc un exercice final qui leur demandait d’enquêter sur l’évolution des biens durables sur cinq ans que possédaient les personnes interrogées. Je ne parlais pas de revenus, sur lesquels les étudiants auraient refusé d’enquêter, quand bien même ils auraient pu obtenir des réponses.

Je décidais de demander à chaque étudiant de faire une enquête individuelle, en demandant que chacun n’interroge que dix personnes, sachant que leur esprit de compétition les pousserait à en interroger plus, pour faire la différence. `

Enfin, j’insistais sur mon intérêt pour les graphiques qu’ils produiraient, sachant qu’ils chercheraient par réaction à faire la différence sur la qualité des données, alors que j’avais ostensiblement marqué mon désintérêt pour les résultats proprement dits de l’enquête.

Par ce procédé, j’imposais donc 36 enquêtes individuelles, en m’attendant à ce que leur esprit de compétition les pousse à faire plus que ce que je leur demandais, qui était volontairement modeste, et donc qu’ils interrogent chacun plus de dix personnes et qu’ils s’intéressent plus à la qualité des données qu’aux graphiques. Enfin, au travers de l’enquête indirecte que j’avais programmée, je cherchais à obtenir des informations sur le niveau de vie des Chinois.

Les résultats de mon stratagème ont dépassé mes espérances…

À SUIVRE

POUR NE PAS INSULTER L'ANNÉE 2020

En chaque début d’année, l’habitude formelle consiste à présenter ses vœux à toute personne que l’on connaît peu ou prou. Je vais donc commencer par vous les présenter, ces vœux de santé, de bonheur, de succès pour l’année 2020, un joli chiffre.

Mais cela reste une formule de politesse, ou plutôt d’aménité, qui consiste à souhaiter officiellement pleins d’évènements heureux à chacun de nos interlocuteurs.

Naturellement, nous faisons semblant de ne pas croire que l’année qui vient sera toute pareille à l’année qui la précède et à l’année qui lui succèdera, sauf coup de chance ou de malchance qui la fera basculer dans le rose ou dans le noir, sans que nos vœux aient la moindre influence sur la tendance que prendra l’année qui vient.

Tout cela nous le savons bien, mais la politesse et la coutume nous imposent néanmoins de faire semblant de l’ignorer et de croire que nos vœux auront un effet bénéfique sur l’avenir de notre prochain. Ceci dit, bien sûr, je n’ai rien contre les vœux, au contraire. Ce serait bien triste en effet, en ce début d’année, de croiser tout un chacun sans se saluer spécialement, faisant comme si l’année qui commence nous indifférait, ou que le temps qui s’écoule glissait sur nous comme l’eau sur les plumes d’un canard.

Non, les vœux, c’est bien.

Mais il est quand même temps de s’attaquer au fond du sujet. Qu’est ce qui fait que l’année sera bonne ou mauvaise ? Je crois que nous savons tous d’avance si l’année sera bonne ou mauvaise, car cela dépend avant tout de notre attitude personnelle par rapport à la vie.

Je sais, je sais. Il y a la santé, il y a l’argent, il y a l’amour ou l’absence d’amour de nos parents, il y a l’éducation et j’en oublie. Tout cela explique plus ou moins notre attitude devant la vie et nous sommes profondément inégaux sur ce point, presque de pôles opposés.

D’un côté, il y a les avachis devant la vie. Je fais abstraction de ceux qui font semblant, qui se cachent derrière leur pseudo pessimisme, style Bacri, je parle des vrais.. On les repère facilement, ils mangent trop, ils boivent trop, ils se droguent. Ils n’y peuvent rien, mais ils se laissent aller. Ils ne veulent pas avancer ou alors à peine, lorsque toutes les voies sont dégagées. Alors pour eux, l’année qui vient sera tout naturellement la suite de la descente qu’ils prévoient, qu’ils anticipent, qu’ils organisent finalement. On aimerait bien leur dire de se secouer, de prendre la route vers la montée plutôt que vers la descente. Vaines pensées et vaines paroles, en général. On ne change de voie que contraint et forcé, sous l’influence d’un gros choc et encore, en général, l’impact du choc s'atténue avec le temps. Même une affection proche et permanente ne suffit généralement pas à changer un déliquescent en battant.

Un battant, comme vous et moi.

Nous, on voit la vie comme une route qui monte. D’accord, on finira par tomber, mais d’un coup et de plus haut. En attendant, on fait tous nos efforts pour que la vie aille dans le bon sens, on fait du sport pour se maintenir en forme, on ne mange pas trop, on fait attention, on court chez le médecin à la moindre alerte, on fait les radios et les scanners, on n’oublie pas le dentiste. On s’occupe de tous nos proches, on travaille dur. Naturellement, on va y gagner quelque chose, la santé maintenue, un succès personnel, une promotion, plus d’argent. Et si cela ne marche pas en 2020, cela marchera l’année suivante. Car, comme le dit Nietzsche, « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. »

Finalement, nous sommes conduits à formuler des vœux pour que les vents soient favorables ! Des vents qui concernent personnellement notre interlocuteur ou qui concernent notre pays, notre humanité, nous les êtres vivants, notre univers. Dans ce dernier cas, ces vœux sont une prière que notre pays progresse, que l’humanité ne soit pas en danger, que les êtres vivants ne disparaissent pas en masse, que l’univers soit à peu près stable.

Pourtant, au fond, nous savons ce qui va se passer. Notre Président va continuer à essayer « d’adapter » la France à la mondialisation, la population va continuer à progresser en nombre et en consommation, les espèces vivantes vont continuer à disparaitre en masse et notre univers à diverger.

Il nous reste tout de même à souhaiter que tout cela n’aille pas trop vite…

L'ARBRE DE NOËL

Dans la nuit de Noël, pourquoi ne m’abandonnerais-je pas au charme de mes premières années, à tout ce qui m’a successivement captivé sur les rameaux de l’arbre magique, alors que, chaque hiver, Noël me retrouvait enfant heureux et crédule ?

Il est là, devant moi, cet arbre qui déploie son ombre mystérieuse. D’abord, je reconnais mes joujoux : voilà, tout là-haut, parmi les feuilles lustrées et les baies rouges du houx, le culbuteur avec ses mains dans les poches qui ne voulait jamais se tenir tranquille par terre, mais qui, une fois mis sur le parquet, roulait sur lui-même et ne s’arrêtait que pour fixer sur moi ses yeux de homard, dont j’affectais de rire tout en m'en méfiant au fond du cœur.

À côté du culbuteur, voici cette tabatière infernale d'où s’élançait un avocat démoniaque en robe noire et en perruque de crin, ouvrant une large bouche, tirant une langue de drap rouge, et qu’il n’y avait pas moyen de faire rentrer dans sa boîte, car il s’en échappait toujours, la nuit surtout, pendant mes rêves.

Tout près encore, se cache la grenouille avec de la poix de cordonnier sous les pattes, qui bondissait inopinément et allait quelquefois éteindre la bougie ou retombait sur votre main, une sale bête à la peau verdâtre tachetée de rouge.

Sur le même rameau se trouve la dame de carton en jupe de soie bleue, qu’on faisait danser devant le flambeau, jolie et gracieuse dame... Mais je n’en saurais dire autant du grand pantin qui se pendait contre la muraille et qu’on mettait en mouvement avec une ficelle... il avait une expression sinistre, un nez atroce et quand il relevait les jambes jusqu’à son cou, il était difficile de rester seul avec lui sans avoir peur.

Ce masque... quand donc me regarda-t-il pour la première fois, ce masque terrible ? Qui le mit sur son visage et pourquoi m’effraya-t-il à ce point que cette impression m'a marqué pour la vie ? Longtemps, rien ne put me distraire de mon émotion; ni les deux tambours qui, au moyen d’une manivelle, faisaient entendre une musique grinçante ; ni un régiment de soldats qui sortaient l’un après l’autre d’une caserne en carton et s’alignaient, roides et muets, sur une pince à zigzags. Le souvenir seul de cette figure, l’idée qu’elle existait quelque part, cela suffisait pour me réveiller la nuit tout en sueur et criant : « Oh ! Mon Dieu ! Il vient... Oh ! Le masque ! »

Mais après les jouets, vinrent les livres. En voilà tout un rayon sur les branches inférieures de mon arbre de Noël. Ces volumes sont minces mais nombreux et avec de jolis cartonnages bleus ou rouges. Avec quel bonheur je te revois, ô Chaperon rouge ! C’était un bon vêtement pour la saison que le manteau en laine écarlate à l’abri duquel je te vis apparaître, un soir de Noël, lorsque tu vins, ton panier au bras, me raconter la perfidie du loup, cet hypocrite dont l’appétit était si féroce... Je dois avouer que la petite fille surnommée le Chaperon rouge a été mon premier amour.

Silence ! Qui est dans cet arbre ? Ce n’est pas Robin des bois, ni Valentin, ni le Nain jaune, ni aucun de ces personnages de mes premiers livres de contes, dont je ne parlerais pas ; c’est un roi d’Orient, un turban au front, un brillant cimeterre au poing. À côté, une cage en cristal garnie de quatre serrures en acier poli, dans laquelle il tient la princesse prisonnière. J’aperçois les quatre clefs à sa ceinture. La princesse fait signe aux deux rois dans l’arbre, et ils descendent sans bruit. C’est le début des Mille et Une nuits.

Ah ! Désormais, les choses les plus communes me devinrent enchantées. Toutes les lampes sont des lampes merveilleuses ; toutes les bagues sont des talismans ; tous les vases de fleurs sont remplis de trésors cachés sous un peu de terre ; tous les arbres protègent Ali Baba dans leur feuillage. Mon cheval à bascule lui-même devrait avoir une cheville à son cou pour s’envoler avec moi, à l’exemple du cheval de bois sur lequel s’envola le prince de Perse devant toute la Cour de son père.

Oui, tous les objets que je reconnais aux rameaux de mon arbre de Noël brillent de cette merveilleuse lumière. Tantôt je distingue sous mon arbre de Noël Robinson Crusoé sur son île déserte, Philip Quarll parmi les singes, Sandford et Merton, avec M. Barlow; tantôt des figures moins familières, qui s’approchent ou reculent dans un vague lointain.

Hélas ! C’est à présent que j’éprouve combien il est triste, le lendemain, de retourner aux prosaïques réalités de la vie quotidienne ! Mon imagination me ramène aux merveilles qui m’ont tant charmé ; je soupire en pensant à la petite fée avec sa longue baguette, et je voudrais partager son immortalité féerique; mais, quoiqu’elle m’apparaisse de nouveau parmi les rameaux de mon arbre de Noël, elle disparaît presque aussitôt, et elle ne consent jamais à demeurer auprès de moi. Reviens, fée de mes plus doux enchantements !

Ah, écoutez la musique des crèches ! Un ange parle à un groupe de bergers, dans un champ ; des voyageurs marchent les yeux levés vers le ciel, suivant une étoile; un nouveau-né a pour berceau la crèche d’une étable. Une figure solennelle, avec un visage d’une beauté et d’une douceur ineffables, aide de la main une jeune fille morte à se relever. La voilà sur le rivage enseignant une multitude. Elle rend la vue aux aveugles, la parole aux muets, le mouvement aux paralytiques, la force aux infirmes, l’intelligence à ceux qui en étaient privés. Enfin, elle est sur une croix, mourante, entourée de soldats armés ; les ténèbres s’épaississent ; la terre tremble ; on n’entend plus qu’une voix grave qui dit : « Pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font. »

D’autres souvenirs et d’autres images se multiplient aux plus bas rameaux de l’arbre de Noël : mes livres d’école fermés ; Virgile et Ovide muets ; Térence et Plaute abandonnés sur un théâtre ; des pupitres qui ont été mutilés avec des canifs ; l’ardoise aux calculs avec une démonstration interrompue ; la règle de trois ayant cessé ses impertinentes questions ; les raquettes, les cerceaux, les cordes à sauter laissés là aussi…

Ô arbre qui va t’évanouir, laisse-moi apercevoir encore une fois, à travers tes rameaux, le regard de ceux qui m’aimaient et qui ne sont plus ! Puissè-je sentir encore battre mon cœur d’enfant et entendre cette voix qui dit aux hommes de croire et d’espérer !

D’après Charles Dickens, L’arbre de Noël, extraits.

ENSEIGNER AUX CHINOIS

Les cours à Pékin au NMTC étaient classiques dans leur forme. Ils l’étaient moins dans leur contenu.

Nos étudiants chinois étaient, selon mes souvenirs, au nombre de trente-six, assez jeunes, des cadres d’entreprises publiques, surtout des hommes. Ils comprenaient assez imparfaitement l’anglais. À l’instar de mes collègues, je donnais trois séances de cours de trois heures chacune par semaine sur les Statistiques pour l’entreprise. Les étudiants étaient attentifs, pas très agréables au sens où ils notaient avec attention tout ce qui leur semblait dysfonctionnel et venaient en parler en délégation, au sens aussi où il était difficile de nouer des contacts personnels avec eux et qu’entre eux régnait un fort parfum de compétition.

Durant cet enseignement, un incident m’a marqué, au point que je m’en souviens encore parmi d’autres que j’ai oublié.

Je traitais des échantillonnages de données destinées à obtenir des informations pour une décision commerciale. Après les données théoriques (le lien entre la moyenne et la variance de l’échantillon et ceux de la population toute entière) j’avais pris l’exemple simple d’un échantillon de cinq cent personnes interrogées à Pékin pour leur demander leur opinion sur un produit. Le résultat était composé de deux chiffres issus de l'échantillon, la moyenne et la variance des opinions favorables au produit.

Je m’apprêtais à faire le lien entre ce résultat et ce que l’on pouvait en conclure pour la population dans son ensemple, quand un étudiant est intervenu, bientôt suivi par l’ensemble de la classe. Il contestait le résultat obtenu dans l’échantillon, qui était, si je me souviens bien, de 45% plus ou moins 3% d’opinions favorables. Pour lui, cette incertitude (cet écart-type d’échantillon) n’avait aucun sens. Ce qui lui fallait, c’était le chiffre exact des opinions favorables au produit.

Je crus facile de lui rétorquer que, s’il voulait connaitre la valeur exacte des opinions favorables au produit, il lui faudrait interroger tous les habitants de Pékin, pour savoir vraiment l’opinion de la ville ou bien tous les Chinois, un milliard deux cent millions à l’époque, pour connaitre celle du pays. Absurde évidemment, en raison du coût exorbitant de ce questionnement, à supposer qu’il soit possible de le réaliser en pratique, absurde aussi parce qu’il niait les principes mêmes des statistiques que j’étais chargées d’enseigner, dont la caractéristique centrale est justement de faire le lien entre l’échantillon et la population dont il était issu.

Mon argumentaire tomba à plat. Au contraire, mes étudiants faisaient front, se drapant soudainement derrière le drapeau de Lao-Tseu, invoquant la prééminence, quasiment le caractère sacré de la notion de précision, fondatrice de celle d’exactitude et finalement de vérité.

Je m’épuisais encore quelque temps à guerroyer dans les marécages de la rentabilité, invoquant piteusement la nécessité de petits échantillons pour connaitre la vérité approximative qui suffisait à la misérable entreprise qui cherchait tout bonnement à vendre, en s’informant petitement sur son environnement.

Face à ces arguments sordidement défensifs, mes étudiants chinois me regardaient, l’œil triomphant, collectivement retranchés dans la forteresse de la précision, qui apportait l’exactitude indispensable à l’émergence du joyau de la vérité.

Je n’avais plus que le choix entre la capitulation et la tyrannie. Acculé, je choisis la seconde et je dégainais lâchement l'arme de Confucius: je leur rappelais que j’étais le professeur, et que par définition, je détenais la vérité. Le résultat donné par l’échantillon était donc le bon.

Le silence se fit.

Là-dessus, je passais au sujet suivant.

Jamais dans un cours, je n’avais été pris à la gorge avec une telle violence symbolique et jamais je n’avais dû faire appel à mes ultimes arguments. Mes étudiants chinois avaient failli m’avoir.

Je ne l’oublierai pas.

À SUIVRE

DÉCOUVERTES À PÉKIN

J’ai beaucoup à raconter sur mon séjour en Chine, car j’ai copieusement appris pendant ces deux mois et les leçons que j’en ai tiré sont toujours présentes à mon esprit.

Ce n’était pas la première fois que le NMTC (National Management Training Center), un organisme fondé par la Chine pour moderniser le management de ses entreprises publiques, recevait des professeurs étrangers. Il avait passé un contrat pour un programme de formation de cadres avec l’Union Européenne, qui l’avait sous-traité à l’EFMD et c’est ce dernier qui m’avait recruté avec deux collègues, un français, Philippe Dumas et un professeur italien dont j’ai malheureusement oublié le nom.

La session d’enseignement était dédiée aux techniques quantitatives, l’informatique (Philippe Dumas), les mathématiques financières (le professeur italien) et les statistiques pour la gestion (moi-même). Rude session pour les étudiants chinois !

Nous étions logé dans un gigantesque établissement hotelier situé à quelques kilomètres des locaux du NMTC, le Friendship Hotel, dont la haute enceinte renfermait de nombreux bâtiments, hôtels, restaurants et établissements de service. On y trouvait évidemment des restaurants chinois, médiocres, mais aussi, oh curiosité et délice, un restaurant…bolivien ! On y trouvait même des tennis sommairement aménagés. L’ensemble avait été construit dans les années cinquante pour les besoins de la coopération soviétique de l’époque, d’où son nom, à la consonance militante. La chambre qui m’avait été attribuée, on peut même dire le petit appartement, était correcte, avec des meubles un peu rustiques, manifestement fabriqués localement dans un style communiste que je retrouverais plus tard à Prague.

Je me suis rapidement adapté à ce cadre nouveau, un peu étrange mais fonctionnel. J’ai découvert tout de suite que l’on trouvait sans difficultés à Pékin tous les produits de première nécessité, y compris des piles ou du thé (sic) et nettement moins cher qu’en France.

Je me suis rendu dés le lendemain de mon arrivée au NMTC, un bâtiment de dimension modeste, équipé à l’ancienne, comme dans le Friendship Hotel, de bureaux rustiques et de salles de classe fleurant bon les années cinquante, avec leur tableau noir et leurs pupitres alignés. Tout a radicalement changé depuis et les salles de cours chinoises n’ont désormais rien à envier aux nôtres, au contraire !

J’ai rapidement résolu la question du déplacement par l’entremise de Geneviève Barré, en achetant, pour une centaine d’euros, un vélo d’occasion qui avait appartenu à un professeur précédent. Ce vélo était de la marque Flying Pigeon, marque célèbre à l’époque en Chine. Avec ce vélo, je pouvais parcourir en une heure les 21 kilomètres qui séparaient le Friendship Hotel de la Place Tian an Men, autour de laquelle on pouvait trouver quelques lambeaux de vie européenne, comme cet hôtel restaurant suisse où l’on pouvait trouver les uniques pizzas de Pékin.

Faire du vélo à Pékin à l’époque (aujourd’hui c’est proprement impossible en raison des gigantesques embouteillages qui encombrent la ville) consistait à se glisser dans un flot, plus précisément dans le courant d’un fleuve de cyclistes. Le matin, quand j’allais au NMTC, je voyais souvent les mêmes, qui voyageaient de concert, qui se parlaient, qui se disputaient, certains dotés d’un porte-bagage fort chargé de légumes, de cages pleines de poules, de caisses, voire de réfrigérateurs.

Tout un monde circulait au sein de ce fleuve cycliste, forcément à la même vitesse. On pouvait s’y fondre et passer la journée à pédaler et à observer du haut de son vélo le quotidien chinois.

Lorsque, forcément, l’on s’arrêtait et posait son vélo le long d’un hutong*, surgissait aussitôt une sorte de dame patronnesse armée d’un petit ticket jaune qu’elle remettait à l’heureux possesseur du vélo contre quelques centimes de Renminbi**, lui permettant de laisser son véhicule en stationnement, je n’ai jamais su pour combien de temps.

Mais bien sûr, je ne faisais pas que du vélo, je donnais aussi des cours, qui se passaient dans des conditions fort différentes de l’IUT et l’IAE…

* Un hutong (en chinois 胡同) est un ensemble constitué de passages étroits et de ruelles, principalement à Pékin.

** Le renminbi (RMB) est le nom officiel de la monnaie chinoise qui signifie « la monnaie du peuple ». Le yuan est le nom désignant la monnaie chinoise en tant qu’unité de compte.

À SUIVRE

VERS LA CHINE, 前往中国

En 1985, j’étais encore Professeur à l’IUT de Nice, mais je me rendais souvent à l’IAE de Nice qui était, d’une manière ou d’une autre, ma maison et où j’avais quelques cours.

Un jour du printemps 1985, je me trouvais dans le bureau du Directeur de l’IAE, le Professeur Jacques Lebraty, qui regardait les annonces de l’EFMD (European Fundation for Management Development), une fondation qui aujourd’hui accrédite les formations des Écoles de Commerce (EPAS et EQUIS).

À cette époque, l’EFMD recherchait pour l’École de Management qu’elle avait récemment ouvert à Pékin trois professeurs pour sa session de mai-juin 1985. Jacques Lebraty, qui connaissait bien mon inclination pour les voyages, me demanda si j’étais intéressé, moyennant quoi il pourrait soutenir ma candidature par le biais d’un de ses amis qui faisait partie du comité de sélection de l’EFMD pour ces postes.

La durée de la mission était de deux mois et l’un au moins de ces cours, dédié aux statistiques pour la gestion, me convenait bien puisque je l’enseignais à l’IAE de Nice et qu’il correspondait à ma formation de base, une Maitrise de Mathématiques spécialisée en statistiques et probabilité.

Mais il y avait deux hics. Le premier, technique, était de l’enseigner en anglais. Certes j’avais bien amélioré mon anglais grâce à mes deux séjours universitaires aux États-Unis en 1973-1974, mais c’était onze ans auparavant et je n’avais jamais enseigné dans cette langue. Ce qui signifiait qu’il fallait s’y risquer auprès de Chinois qui ne seraient ni bons en anglais eux-mêmes, ni indulgents. Le deuxième hic était plus important puisqu’il était d’ordre affectif. Ma fille avait à peine plus d’un an et ce n’était pas une bonne idée de laisser ma femme se débrouiller toute seule pendant deux mois, alors qu’elle-même enseignait. En outre, elles allaient me manquer toutes les deux, d’autant plus que les liaisons téléphoniques (et pas d’Internet !) étaient à l’époque limitées entre la Chine et la France.

Bref, j’hésitais, partagé entre l’attrait de l’aventure et le confort du renoncement. Le premier l’emporta, en partant du principe qu’une telle possibilité ne se représenterait pas. Je déposais ma candidature et elle fut retenue, avec un départ début mai 1985.

La Chine restait mystérieuse, au moins dans mon esprit. La preuve, c’est que je craignais que ce pays « en voie de développement » comme l’on disait à l’époque ne manque de tout. En somme je mettais dans le même panier la Chine et le Sénégal où j’avais séjourné, suivant en cela les opinions pressées d’une intelligentsia pour qui la vérité n’est qu’un détail gênant. Précautionneusement, j’achetais en conséquence des provisions de thé et de piles, ces dernières pour mon poste de radio ondes courtes qui me permettrait d’écouter (difficilement) RFI (Radio France International) et d’avoir des nouvelles du pays. Mais dès les premiers jours en Chine, je découvris, à ma honte, que la Chine était LE pays du thé et donc des sachets de thé aussi et que les piles, dont on ne manquait pas à Pékin, y coutaient dix fois moins cher qu’en France.

Je pris donc l’avion, avec une escale à Hong Kong, et j’arrivais à l’aéroport de Pékin, accueilli par notre secrétaire interprète, Geneviève Barre, qui était venue avec le véhicule qui nous était affecté ainsi que son chauffeur chinois.

Il ne me restait plus qu’à découvrir la Chine : une grande aventure commençait.

SORTIR DE L'IUT

En poste à l’IUT de Nice de décembre 1983 à août 1987, une période fort riche d’enseignements, je ne me suis pas cantonné à mon enseignement dans le département TC.

À l’IUT même, j’ai donné pendant quelques années des cours en anglais sur le thème de l’intégration économique à des étudiants issus de Penn State University. Ce fut l’occasion de redécouvrir, après mes expériences d’Albany et de Philadelphie, l’absence totale de culture des étudiants américains qui, alors que je leur donnais ce cours, ignoraient toujours dans quel pays et sur quel continent se trouvait la ville de Nice !

En compensation, reconnaissants sans doute de leur avoir révélé qu’il existait d’autres sociétés qu’américaine, ils me délivrèrent des satisfécits outranciers sur la qualité de mon cours, satisfécits que j’ai longtemps affichés sur les murs de mon bureau afin de faire enrager mes collègues.

Pendant ces années IUT, je n’ai pas abandonné l’Afrique. Pendant quelques années, j’ai pu donner des cours de Méthodes Quantitatives de Gestion à la Faculté de Sciences Économiques de Yaoundé, mais aussi de Marketing à la Faculté de Sciences Économiques d'Abidjan. Ce maintien des liens avec l’Afrique s’exprima de manière tangible par la création et l’animation du Laboratoire de Gestion et Cultures Africaines, en collaboration avec Alain Billon, qui perdurera huit ans, de 1983 à 1992. J’ai rendu compte de ces activités précédentes dans les billets qui traitent de mon expérience africaine.

À partir de 1985 et durant trois années, je fus désigné comme Président du Jury « Gestion Publique » de l'ENA. Cette désignation ne devait rien au hasard ni à ma réputation universitaire. Simplement, Alain Billon, qui codirigeait avec moi le Laboratoire de Gestion et Cultures Africaines, était devenu Directeur des Études de l’ENA et m’avait demandé comme un service d’exercer cette Présidence, d’ailleurs correctement rémunérée.

Il s’agissait de se réunir avec les membres du jury, des anciens de l’ENA qui exerçaient des fonctions de responsabilité, pour choisir un sujet, qui faisait l’objet d’âpres débats. Car il s’agissait d’obliger les futurs Énarques à prendre la mesure de leurs responsabilités en les forçant à exprimer leurs choix et à prendre des décisions dans le cadre de l’examen final de Gestion Publique

J’ai pu ainsi vérifier au cours des débriefings qui suivirent la correction des copies, qu’en effet la grande majorité d’entre eux renâclaient à énoncer une décision, ce qui ne m’a que modérément étonné. J’ai aussi constaté que le niveau des copies, à la sortie de l’ENA, était faible, à peine au niveau d’une licence, sauf pour quelques brillantes exceptions.

Au bout de trois années, je me suis lassé de l’exercice et j’ai passé le relais.

Ègalement en 1985, le professeur Jacques Lebraty, Directeur de l’IAE de Nice, joua un rôle important pour la suite de mes activités universitaires. D’une part, il me coopta en tant que membre de la Commission Consultative Nationale Tunisienne en Sciences de Gestion et d’autre part il soutint ma candidature comme chargé de cours au National Management Training Centreà Pékin, pour un cours de Business Statistic.

Dans mon prochain billet de souvenirs, je présenterai cet enseignement à Pékin, qui fut pour moi une expérience déterminante pour mes projets universitaires.

/image%2F1212829%2F20200120%2Fob_e11547_vieme.png)