Giscard et le Zek

Dans mon blog précédent, je vous ai raconté comment j’ai été élu à Puget-Théniers en provoquant la pitié de mes concitoyens (« De la compassion comme procédé électoral ») et comment j’ai trouvé le lendemain un courrier m’invitant au Palais de l’Élysée.

Je dois avouer, avec un peu de honte, que ma première pensée fut de me demander comment VGE pouvait déjà savoir que je venais d’être élu Conseiller Municipal de Puget-Théniers ! Comme s’il était vraisemblable que le Président de la République se préoccupasse des élections de mon village ! Mais, dans mon esprit, j’associais tout naturellement ces deux évènements extraordinaires que je venais de vivre à quelques heures d’intervalle, mon élection et cette invitation…

Je dois avouer, avec un peu de honte, que ma première pensée fut de me demander comment VGE pouvait déjà savoir que je venais d’être élu Conseiller Municipal de Puget-Théniers ! Comme s’il était vraisemblable que le Président de la République se préoccupasse des élections de mon village ! Mais, dans mon esprit, j’associais tout naturellement ces deux évènements extraordinaires que je venais de vivre à quelques heures d’intervalle, mon élection et cette invitation…

Une fois que j’eus repris mes esprits, je m’occupais de vérifier par téléphone qu’il ne s’agissait pas d’un canular. Cette invitation était bien réelle, comme me le confirmèrent les services de l’Élysée qui m’en expliquèrent en même temps la raison, une raison moins extraordinaire que celle que j’avais imaginée. Cette dernière était bien liée aux élections municipales, mais pas à celles de Puget-Théniers. VGE souhaitait faire un geste symbolique en faveur des personnes âgées entre les deux tours des municipales. Pour ce faire, il avait décidé d’inviter les 16 ou 17 responsables des Universités du Troisième Âge qui existaient à cette époque en France et c’était donc au titre de Chargé de Mission de l’Université du Troisième Âge de Nice que j’étais convié à l’Élysée.

C’est ainsi que, le jeudi 17 mars à onze heures précises, j’étais fort courtoisement reçu par le Président de la République, quelque peu étonné tout de même par mon apparence de Zek fraichement relâché d’un camp. Je conçois que l’image que je lui renvoyais ne correspondait pas tout à fait à l’idée qu’il se faisait d’un responsable universitaire chargé des formations destinées au troisième âge. Aussi, crus-je nécessaire de lui fournir quelques explications, et, pour le rassurer tout à fait, de lui préciser que nous avions une connaissance commune, le Recteur de l’Académie de Clermont-Ferrand.

Nous étions au total une vingtaine. Aux universitaires chargés de mission s’étaient joints l’épouse de VGE, Anne-Aymone Giscard d’Estaing et le Secrétaire d’État auprès du Ministre de la Santé chargé de l’Action sociale, René Lenoir. Avant de déjeuner, chacun étant assis autour de la table dans la salle à manger de l’Élysée, VGE se lança dans une allocution destinée à expliquer sa vision de l’action de son gouvernement envers les personnes âgées, qu’il remit ensuite à la presse.

Je dois malheureusement souligner que fort peu de convives eurent la bienséance d’interrompre leurs bavardages pour l’écouter. La plupart d’entre eux avaient des opinions politiques diamétralement opposées à celles du Président de la République et le cadre solennel du Palais de l’Élysée ne suffisait apparemment pas pour leur inspirer un minimum de courtoisie à l’égard de leur hôte, le Président de la République. Cette goujaterie m’inspira une profonde et définitive répulsion à l’égard de mes « collègues », avec qui je cessais par la suite d’avoir la moindre relation. Je me refusais en effet à « coordonner » mes actions avec de tels malotrus, dans le cadre des universités du troisième âge comme ailleurs.

Le repas se poursuivit dans une atmosphère confuse, voire hostile, qui ne cessa qu’à la sortie du Palais de l’Élysée où mes « collègues », qui s’étaient largement servis en alcool, eurent bien du mal à expliquer les leçons qu’ils tiraient de cette rencontre, voire même la raison de leur présence en ces lieux occupés par un adversaire de classe.

Pour ma part, je repris aussitôt l’avion pour Nice où j’avais prévu de donner un compte-rendu de cette invitation du Président de la République, en intervenant durant le journal télévisé de FR3 Côte d’Azur, qui me l’avait proposé. Mais vous ne l’avez pas oublié, ce 17 mars se situait entre les deux tours des élections municipales. Or, j’étais, pour des raisons que j’expliquerai dans un blog ultérieur, fortement et sans doute excessivement, opposé à Jacques Médecin, Maire de Nice, qui était en ballotage difficile. C’est pourquoi je décidai de laisser mon temps de parole au Mouvement des Démocrates dirigé par Michel Jobert, afin de favoriser si peu que ce soit leurs résultats électoraux.

J’avais en effet rencontré Michel Jobert dans ses bureaux à Paris en octobre 1976, avant mon équipée praguoise, pour lui demander de prendre la tête de la liste municipale qu’il patronnait à Nice. Au cours de cette rencontre, fulminant de rage, il tournait autour de moi, ce qui me contraignit à m’asseoir pour ne pas accroitre son irritation d’avoir à me regarder de bas en haut, m’expliquant vertement qu’il « préférait être un général vaincu qu’un général mort ».

Je me retins de lui répondre qu’en tout état de cause, un général ne méritait ce nom que sur le champ de bataille. Finalement, Jacques Médecin ne l’emporta sur ses opposants que de 966 voix sur 144910 bulletins exprimés: il avait frôlé la défaite d’un cheveu et je reste convaincu que la présence effective de Michel Jobert en tête de liste aurait changé le sort de la bataille électorale, mais sans doute ne se voyait-il pas maire de Nice, d’où son ire face à ma demande.

Pour ma part, c’est par un silence médiatique volontaire que s’acheva cette journée mémorable…

De la compassion comme procédé électoral

Je vous ai conté en trois épisodes (« La foudre », « Echec et presque mat » et « Le temps de la révolte et de l’oubli ») mes aventures médicales à Prague de la fin de l’année 1976 et du début de l’année 1977. Ces aventures ont eu une suite, non-médicale cette fois-ci, que je relate ci-dessous.

De retour de Prague, je me suis réfugié à Puget-Théniers chez mes parents, faisant une sorte de retour vers l’enfance. Pendant une quinzaine de jours, les séquelles de l’opération se sont faites lourdement sentir, m’interdisant de quitter la maison. Puis je suis sorti dans le village, présentant une physionomie inhabituelle avec mon crâne rasé et une silhouette sérieusement amincie par ce double choc opératoire: toutes les apparences d’un Zek, ce prisonnier des goulags soviétiques!

De retour de Prague, je me suis réfugié à Puget-Théniers chez mes parents, faisant une sorte de retour vers l’enfance. Pendant une quinzaine de jours, les séquelles de l’opération se sont faites lourdement sentir, m’interdisant de quitter la maison. Puis je suis sorti dans le village, présentant une physionomie inhabituelle avec mon crâne rasé et une silhouette sérieusement amincie par ce double choc opératoire: toutes les apparences d’un Zek, ce prisonnier des goulags soviétiques!

Je ne me doutais pas que cette allure, qui provoquait la sympathie de mes concitoyens, aurait des conséquences politiques.

En effet, comme en ce moment, le renouvellement des conseils municipaux se profilait en ce début d’année 1977. Étant en permanence sur place, je m’intéressais à la préparation des élections à Puget-Théniers, vivement encouragé par mon père. Car ce dernier avait de tout temps été impliqué par les élections locales. Mon grand-père, François Boyer, avait été maire du village de 1919 à 1944. Mon père, René Boyer, avait été élu Conseiller Général du canton à partir de 1946, puis longtemps conseiller municipal et opposant passionné du Maire élu après mon grand-père, J. B., toujours en place en 1977 et candidat au renouvellement de son mandat.

Il m’incitait donc à me présenter sur une liste d’opposition et je cédais à sa demande, tant je le voyais revivre avec plaisir au travers de ma personne ses campagnes politiques passées et souvent perdues, car il avait un tempérament politique plus enthousiaste que calculateur.

Je m’engageais donc dans la campagne aux côtés de G. L., le premier adjoint de J. B., qui rêvait depuis longtemps de supplanter ce dernier à son poste de Maire : le calife à la place du calife.

Notre liste avait pour avantage de couvrir tout l’éventail politique, des communistes conduits par mon camarade de classe J.-P. A. à moi-même, plutôt à droite, en passant par notre tête de liste, proche des socialistes. La campagne fut curieuse. Mon père fraternisait avec ses vieux ennemis communistes (on croyait parfois assister à des scènes des films de Don Camillo), nos adversaires stupéfaits de cette transgression idéologique suffoquaient d’indignation, les familles du village se divisaient et moi, je trouvais le moyen d’oublier dans cette guerre picrocholine l’épisode médical qui avait failli m’emporter.

Vint le jour des élections, la tension qui entourait le bureau de vote, les pensionnaires de la maison de retraite que se disputaient les deux listes, transportés en voiture depuis l’hospice, souvent en étant kidnappés au passage, alors que personne ne leur prêtait le moindre égard la veille.

Puis le temps arriva du dépouillement des bulletins, interminable, puisque chaque électeur avait le droit de composer sa liste personnelle, rayant celui-là au profit de celui-ci, en fonction de rancœurs qui pouvaient remonter à plusieurs décennies ou qui dépendaient d’obscurs conflits de familles. Si mon souvenir est exact, quatre personnes furent élues au premier tour sur les treize postes de conseillers à pourvoir, J. B., le maire sortant, G. L. son premier adjoint félon, un autre membre de notre liste et moi-même.

Je fus celui qui, à ma propre surprise, obtint le plus de voix, sûrement en raison de la sympathie que suscitait mon état physique chez les Pugétois. Puis, le dimanche suivant, notre liste parvint à faire élire quatre autres de ses membres, arrachant ainsi d’un cheveu l’hôtel de ville au vieux maire sortant.

Le lendemain matin du premier tour, le 14 mars 1977, tout ragaillardi de ma victoire électorale, je rentrais chez moi à Nice.

Quelle ne fut pas ma stupéfaction de trouver dans ma boîte à lettre un courrier en provenance du Palais de l’Élysée qui contenait une invitation à m’y rendre pour le jeudi matin suivant à 11 heures, avec en prime un repas à partager avec le Président de la République, Valery Giscard d’Estaing…

(À SUIVRE)

Eyes Wide Shut

Le 21 novembre 2013, le président Ianoukovitch, sous la pression de la Russie, rejetait l’accord d’association avec l’Union Européenne. Quatre mois après, il était chassé du pouvoir par l’émeute. Moins d’un mois plus tard, la Crimée, occupée par les troupes russes de Sébastopol, demandait son rattachement à la Russie, qui le lui accordait.

Que s’est-il passé ?

Que s’est-il passé ?

Voici les explications fournies par nos medias, un salmigondis que l’opinion publique avale, digère et dégorge sans broncher :

Le président Ianoukovitch était un corrompu et un dictateur, il a fait tirer sur la foule tuant plus de 100 personnes, puis il s’est enfui. Un nouveau chef d’État a été nommé par le Parlement Ukrainien, après que la foule ukrainienne en liesse ait été haranguée par Ioulia Timochenko, enfin libre. Dans quelques semaines auront lieu une nouvelle élection présidentielle, avancée par rapport à la date normale, qui verront l’élection démocratique d’un nouveau président.

L’Europe et les Etats-Unis se réjouissent de cette avancée démocratique en Ukraine avec qui ils signent un accord de coopération politique, tout en condamnant avec la plus grande fermeté l’organisation illégale d’un referendum en Crimée. De justes sanctions sont en cours de la part des Etats-Unis et de l’Europe, même si certains redoutent qu’elles ne soient pas à la mesure de l’impardonnable violation du droit international commise par Poutine.

Voici l’autre versant des évènements :

Je ne sais pas si le Président Ianoukovitch était corrompu, mais je sais que Ioula Timochenko (voir mon blog « Sainte Ioulia Timochenko, martyre ») est la plus corrompue de tous les politiciens ukrainiens, dont l’Europe exigeait pourtant la libération pour signer un accord économique avec l’Ukraine. Il y a donc pour l’Europe les bons et mauvais corrompus.

Le président Ianoukovitch n’était pas un dictateur: il avait été élu démocratiquement en janvier 2010, par 51,5% des voix au second tour. Son mandat court jusqu’en janvier 2015.

Sur la place de l’Indépendance à Kiev, il y a eu 80 tués par balle, dont 13 policiers. D’après les témoins, les tireurs embusqués ouvraient le feu aussi bien sur les policiers que sur les manifestants. Aujourd’hui, la coalition en place refuse d’ouvrir une enquête sur l’identité des tireurs.

Le président par intérim a été nommé par le Parlement ukrainien, le Rada, après que la majorité ait brusquement changée après la fuite du Président Ianoukovitch. C’est en effet l’une des prérogatives du président du Rada, en cas de vacance de la présidence ukrainienne (démission, maladie, mort du président) de devenir président d'Ukraine par intérim et de convoquer une élection présidentielle anticipée. Le problème est que le Président Ianoukovitch n’est ni mort, ni malade, ni démissionnaire et qu’il s’est enfui d’Ukraine sous la menace de groupes armés, comme de nombreux députés de sa majorité, si bien que le pouvoir actuel en Ukraine n’a aucune base constitutionnelle (voir mon blog « Coup d’État de l’UE à Kiev). Pourtant, ni l’UE ni les Etats-Unis n’ont eu d'états d’âme pour reconnaître immédiatement comme légal ce nouveau pouvoir.

Olexandre Tourtchinov, le président par intérim est un curieux homme, pasteur et auteur de romans de science-fiction. Il est le fidèle second de Ioulia Timochenko, originaire comme elle de Dnipropetrovsk. Il fut également le collaborateur de Pavlo Lazarenko, ex-Premier ministre de Leonid Koutchma, aujourd'hui incarcéré aux Etats-Unis pour escroquerie et blanchiment d'argent. Olexandre Tourtchinov devient chef des services secrets ukrainiens dont il démissionne quand le Président précédent, Victor Iouchtchenko, leader de la révolution orange, limoge Ioulia Timochenko. Selon des documents publiés par Wikileaks, il aurait à cette époque usé de sa position pour détruire des documents liant son alliée Ioulia à un parrain du crime organisé.

On attend donc avec intérêt et suspicion les prochaines élections présidentielles ukrainiennes entre candidats « non corrompus »…

À la suite de la réplique de la Russie de Poutine au coup d’État ukrainien qu’ils ont encouragé sinon suscité, les Etats-Unis et l’Europe condamnent avec la plus grande fermeté l’organisation illégale d’un referendum en Crimée, qui se trouve être l’exacte copie du referendum illégal que les mêmes, Etats-Unis et Union Européenne, ont organisé au Kosovo, après la guerre que ces derniers aient mené contre la Serbie en violation du droit international.

On se rappellera aussi le referendum d’autodétermination du Soudan du Sud, sans que l’ensemble du Soudan ne soit consulté, et plus piquant encore pour la diplomatie française qui pousse ces jours-ci des cris d’orfraie contre le coup de force de Poutine, la décision de la France d’organiser en 1974 à Mayotte un referendum particulier afin de séparer illégalement l’île de Mayotte de l'Archipel des Comores et de la rattacher à la France. Il y a donc, en fonction de ses initiateurs, les bonnes et les mauvaises violations du droit international...

Ces quelques exemples récents devraient suffire à convaincre quiconque veut bien ouvrir les yeux que l’invocation de la morale, des droits de l’homme et du droit international ne sont que les transparents oripeaux de la politique de la force, pratiquée par les Etats-Unis et ses vassaux européens partout où ils le peuvent et mise aujourd’hui en échec en Crimée:

« Ainsi, ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste. »

Blaise Pascal (Pensées, Raisons des effets 20/21)

Merveilleuse réaction

Le 22 février dernier, dans un blog intitulé « La fin de Robespierre et de la Terreur », je rappelais que la chute de Robespierre provoqua, à la surprise générale, la fin de la Terreur : le système de la Terreur n’avait plus de tête…

Au début, la Convention reniait si peu la Terreur qu’elle décida, le 21 septembre 1794, de transférer les restes de Marat au Panthéon, jusqu’à ce que, la réaction contre la Terreur s’amplifiant, ils en fussent expulsés le 8 février 1795. Mais les premiers qui comprirent le nouveau rôle que l’on attendait des Conventionnels furent les députés du Marais : c’était eux les libérateurs ! Il suffisait d’écarter à la fois les Montagnards les plus impliqués dans la Terreur et la droite de la Convention pour rassurer tout le monde.

Au début, la Convention reniait si peu la Terreur qu’elle décida, le 21 septembre 1794, de transférer les restes de Marat au Panthéon, jusqu’à ce que, la réaction contre la Terreur s’amplifiant, ils en fussent expulsés le 8 février 1795. Mais les premiers qui comprirent le nouveau rôle que l’on attendait des Conventionnels furent les députés du Marais : c’était eux les libérateurs ! Il suffisait d’écarter à la fois les Montagnards les plus impliqués dans la Terreur et la droite de la Convention pour rassurer tout le monde.

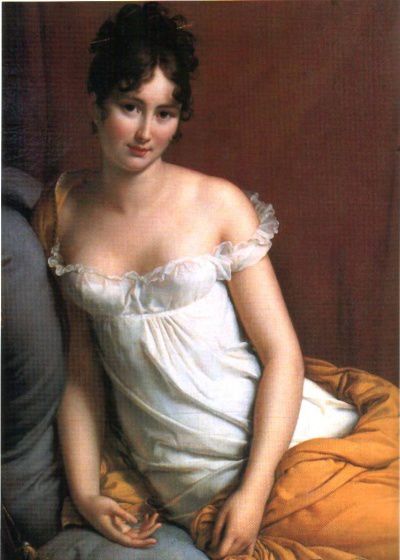

Début août 1794, plus de cinq cents suspects furent libérés, tandis que des milliers de personnes sortaient de leurs cachettes. Une campagne de presse était lancée contre les Jacobins et les sans-culottes : au théâtre, des pièces anti-jacobines étaient jouées et applaudies. Le refus de la Terreur et le rejet de la Révolution s’exprimaient par des tenues vestimentaires et des modes de vie symbolisés par les muscadins qui portaient dix-sept boutons de nacre pour évoquer Louis XVII et un collet noir autour du cou pour rappeler la mort de Louis XVI. Les merveilleuses n’étaient pas en reste qui protestaient contre la rigueur révolutionnaire par des tenes savamment déshabillées, blanches et vaporeuses.

Mais le refus de la Terreur ne se passa pas sans violences, qui ajoutèrent pas moins de deux mille morts aux innombrables victimes de la Terreur. Les « muscadins » molestaient les sans-culottes, les bonnets rouges et les colporteurs des derniers journaux jacobins.

En province, la réaction anti-jacobine fut souvent violente, singulièrement dans le Sud-Est. Dans le Midi, à Lyon et à Tarascon, il y eut des émeutes sanglantes. La Compagnie de Jéhu mena la chasse contre les Jacobins compromis par la Terreur, ainsi que contre les Républicains et les acheteurs de biens nationaux.

De son côté, la Convention procédait à la réintégration des Girondins et fermait le club des Jacobins. Elle cherchait un impossible équilibre, en offrant une amnistie était offerte à la Vendée, tout en célébrant le 21 janvier « la juste punition du dernier roi des Français ». De même, elle se déchargeait du paiement des prêtres et des frais d'entretien des bâtiments religieux, mais restaurait en même temps la liberté des cultes le 21 février 1795, selon la proposition de Boissy d’Anglas. Cette liberté des cultes restait cependant relative, puisque les processions, les sonneries de cloches et les habits ecclésiastiques restaient interdits. La Convention logeait de fait les prêtres constitutionnels et les prêtres réfractaires à la même enseigne.

En somme, la Convention thermidorienne gouvernait au centre, cherchant l’équilibre entre les anciens terroristes et les royalistes.

Notre destin

Lors de mon blog du 18 février dernier, intitulé « Deviens ce que tu es » je rappelai cette injonction de Nietzsche qui, avec Pindare, veut nous obliger à devenir ce que nous sommes.

Cette injonction semble pourtant contenir une contradiction. Car, comment devenir ce que nous sommes déjà ? Dans la tradition socratique qui s’étend jusqu’à Freud, on peut essayer de résoudre cette contradiction en s’adossant à une autre maxime grecque, inscrite à Delphes sur le fronton du temple d’Apollon : « Connais toi toi-même ».

Cette injonction semble pourtant contenir une contradiction. Car, comment devenir ce que nous sommes déjà ? Dans la tradition socratique qui s’étend jusqu’à Freud, on peut essayer de résoudre cette contradiction en s’adossant à une autre maxime grecque, inscrite à Delphes sur le fronton du temple d’Apollon : « Connais toi toi-même ».

Par un long travail de remembrance et par une lente prise de conscience, cette maxime nous invite à éclairer progressivement les tréfonds de notre âme pour enfin nous connaître C’est alors seulement que nous pourrons enfin devenir nous-mêmes après nous être profondément observés.

Ce n’est pas le point de vue de Nietzsche.

Ce dernier estime qu’il n’est pas nécessaire de chercher à mettre en lumière l’univers intérieur de nos pensées pour nous réaliser en tant qu’être humain : « Ceux qui connaissent le succès ne se conduisent pas selon le précepte « Connais toi toi-même », mais comme s’il suffisait qu’ils veuillent un Moi pour devenir quelqu’un » (Humain, trop humain, II, 1, 366).

Pour lui, en effet, la connaissance de soi est impuissante à nous donner un moi, pire, elle nuit à notre édification personnelle.

En affirmant que la conscience de soi est l’ennemi principal de la réalisation de soi, Nietzsche rompt avec l’histoire de la philosophie occidentale :

« Que l’on devienne ce que l’on est suppose que l’on n’ait pas le moindre pressentiment de ce que l’on est » (Ecce Homo, « Pourquoi je suis si avisé, 9).

« Prendre conscience » consiste en effet à falsifier notre vie intérieure, car cette prise de conscience altère en profondeur notre univers pulsionnel. Pour Nietzsche, la conscience n’est pas un microscope destiné à explorer notre inconscient, mais une porte ouvrant sur le monde extérieur.

Elle souffre d’ailleurs d’un défaut majeur, celui de ne pouvoir en user qu’au travers des mots que l’on nous a appris pour caractériser nos sensations : « Chaque mot est un préjugé » (Fragment posthume 1883,12,1).

Chercher à prendre conscience de soi revient à représenter sa personnalité par une image préfabriquée et standardisée. En résumé, il faut se perdre pour se trouver. Les accidents de parcours, les aveuglements temporaires, les désillusions, les hésitations sont des étapes nécessaires dans la construction de soi. Car, plus nous errons, plus nous nous éparpillons, plus nous avons l’impression de changer de direction et plus nous percevons ce qui est immuable en nous.

À force d’explorer les possibles, nous nous heurtons à une barrière infranchissable que nous nous refusons dans un premier temps à identifier. C’est ce que Nietzsche appelle le destin, notre destin, qui tient à notre nature profonde. Cette barrière nous indique quelles sont nos limites sous la forme d’un trait de caractère que nous ne pouvons pas corriger, voire d’un défaut qui nous empêche d’apprendre d’une nouvelle expérience.

Chacun de nous possède donc une pulsion invariable, qu’aucun de nos efforts ne sera en mesure de changer. C’est cette pulsion qui délimite notre destin et autour de laquelle nous pouvons organiser les autres pulsions.

C’est notre capacité à nous organiser autour de notre pulsion centrale, et non notre volonté condamnée à l’échec de lutter contre elle qui distingue pour Nietzsche la différence entre les forts et les faibles.

Car, alors que le faible est la proie de ses pulsions qui se combattent et se neutralisent, le fort est mobilisé par une pulsion dominante autour desquelles il ordonne ses pulsions secondaires…

Le temps de la révolte et de l'oubli

La vie n’était pas facile pour mes deux visiteuses, ma mère et Julie.

Dehors, la ville était glaciale, la nourriture très sommaire semblait essentiellement constituée de salades de pommes de terre, les arrivages de produits frais étant restreints. Il fallait faire la queue dés la première heure du samedi matin pour obtenir la banane, le yaourt ou le jambon que je réclamais. Il leur fallait de plus courir de sinistres commissariats pour obtenir une prolongation de visa. Ma mère rassurée par ma progressive récupération et par la présence de Julie n’est guère restée plus d’une semaine, mais Julie est restée tout le temps de mon hospitalisation, environ trois semaines, et il lui fallait justifier la prolongation de son séjour.

Dehors, la ville était glaciale, la nourriture très sommaire semblait essentiellement constituée de salades de pommes de terre, les arrivages de produits frais étant restreints. Il fallait faire la queue dés la première heure du samedi matin pour obtenir la banane, le yaourt ou le jambon que je réclamais. Il leur fallait de plus courir de sinistres commissariats pour obtenir une prolongation de visa. Ma mère rassurée par ma progressive récupération et par la présence de Julie n’est guère restée plus d’une semaine, mais Julie est restée tout le temps de mon hospitalisation, environ trois semaines, et il lui fallait justifier la prolongation de son séjour.

Elle s’était de plus adressée au consulat de France pour leur signaler ma présence à l’hôpital et leur demander de suivre le dossier. En vain. Dans la bonne tradition de l’arrogance de ces messieurs des Affaires Étrangères, ils n’étaient pas disposés à s’intéresser à la survie d’un de leur concitoyens, trop occupés à se recevoir entre eux. Le plus piquant est que Julie, de nationalité anglaise, signala sa présence et la mienne à l’Ambassade de Grande Bretagne qui envoya deux de ses fonctionnaires me visiter. Mais pas les français !

Les médecins estimaient à six semaines mon temps de récupération. Il ne m’a fallu que trois semaines, mais, dés que j’ai commencé à récupérer, mon humeur générale fut la révolte.

Je n’étais pas révolté par les erreurs médicales que je ne connaissais pas, mais révolté par ce qui m’était arrivé. Comment, moi en pleine santé, en pleine force de l’âge, tout d’un coup me retrouver à deux doigts de trépasser, opéré deux fois, abimé, handicapé peut être, c’était un scandale que je n’acceptais pas parce que je n’y voyais aucune raison, juste une succession de malchances.

Et cela me mettait de très méchante humeur.

Certes, j’avais commis l’erreur de partir à Prague malgré la sinusite, mais je n’avais pas osé annuler ces vacances qui s’annonçaient si excitantes pour un si petit bobo qui était d’ailleurs récurrent depuis des années.

Certes, j’aurais du aussitôt revenir en Autriche me faire soigner, mais à Prague, j’étais déjà dans un état trop faible pour prendre des décisions énergiques.

Bref j’étais scandalisé contre le sort et comme en plus le temps s’écoulait incroyablement lentement, puisqu’entre midi moins deux et midi, heure du repas, il fallait que s’écoulent cent vingt très longues secondes et que le même phénomène d’allongement du temps se manifestait du lever au coucher, j’étais en général de fort méchante humeur, ce qui ne rendait la vie facile à personne. La nuit, de plus, j’étais réveillé par un curieux phénomène qui se prolongea plusieurs mois : mon corps était tout d’un coup inondé de sueur et je me réveillais dans un lit trempé dont je ne pouvais sortir.

Finalement, vers le 15 ou le 20 janvier 1977, on me donna l’autorisation de rentrer en France. Les billets d’avion furent achetés, les passeports tamponnés et le Ministère de l’Intérieur tchécoslovaque, inquiet que j’accuse les autorités médicales de faute professionnelle ou tout simplement généreux, décida de prendre à la charge de l’État tchécoslovaque l’intégralité des frais médicaux, ce qui était d’autant plus élégant de sa part que les médecins de l’hôpital Charles avaient déployés des efforts considérables pour me sortir d’affaire.

Jamais je n’avais vu autant de médecins se succéder auprès d’un malade que ceux que je vis pendant quinze jours autour de moi. De plus, ces mêmes médecins, avec beaucoup d’honnêteté, n’ont rien caché des erreurs commises dans le rapport qu’ils ont remis aux médecins chargé de me suivre en France.

C’est qu’à Nice, il fallut suivre l’évolution de mon encéphalogramme, prendre chaque jour des lentérules de phénobarbital et m’interdire tout alcool pendant un an pour éviter le retour des crises d’épilepsie qu’avait mémorisé mon cerveau. Ce fut le Docteur Patrick Grellier, spécialiste reconnu de l’hôpital Pasteur et par ailleurs l’un de mes parents par alliance qui se chargea du suivi.

Vint le jour du départ. Ce fut très tôt le matin. Je ne sais pourquoi, je craignais d’être emporté dans un camp, Dieu sait où ! L’apparence des deux infirmiers, massifs et silencieux, qui nous enfermèrent, Julie et moi, à clef à l’arrière de l’ambulance, le no man’s land gris cotonneux de l’hiver pragois donnaient un semblant de vraisemblance à mes craintes. Elles se dissipèrent tout à coup quand apparurent les lumières blafardes de l’aéroport !

L’avion fit une escale à Genève, qui apparut dans ses couleurs éclatantes comme l’exact contraste de ce tunnel gris que je venais de traverser. Il fallut ensuite, contrainte d’horaire, prendre deux autres avions pour Paris puis pour Nice, avant d’arriver exténué et éberlué à l’aéroport de Nice.

Douze ans plus tard, je revins à Prague, et ce premier retour fut suivit de dizaines de séjours successifs, puisque je fis le projet d’un Institut Franco Tchécoslovaque de Gestion (IFTG), aujourd’hui Franco-Tchéque. Ce projet a été concrétisé grâce au remarquable leadership d’Hana Machkova.

Depuis 1989, je suis donc passé peut-être cent fois devant l’hôpital Charles, mais je n’ai jamais remarqué son existence jusqu’à ce qu’on me le fasse remarquer: curieuse capacité, ou volonté, de notre esprit à oublier ce qui nous dérange !

FIN

Echec et presque mat

Ma manœuvre réussit, un médecin affolé arrive, avec qui je ne parviens pas à communiquer, bien que le sens général de ses observations ne m’échappe pas.

Arrive un autre médecin, qui avait séjourné en coopération en Algérie et qui m’explique en mauvais français mais en français tout de même, que je dois rester tranquille. Moi, je lui rétorque que, comme tout le monde semble mourir ici, j’estime qu’il est urgent que je quitte la salle avant d’être transformé en cadavre. Dans mon souvenir, ils accédèrent rapidement à ma demande et me transférèrent dans une chambre où se trouvaient trois autres malades.

Arrive un autre médecin, qui avait séjourné en coopération en Algérie et qui m’explique en mauvais français mais en français tout de même, que je dois rester tranquille. Moi, je lui rétorque que, comme tout le monde semble mourir ici, j’estime qu’il est urgent que je quitte la salle avant d’être transformé en cadavre. Dans mon souvenir, ils accédèrent rapidement à ma demande et me transférèrent dans une chambre où se trouvaient trois autres malades.

Sauvé !

C’est à partir du lendemain que je reçus la visite de Julie et de ma mère. La première avait décidé de rester avec moi à Prague tandis que mon frère et son ami Jean avaient jugé préférable, compte tenu des circonstances, d’interrompre le voyage vers Budapest et de rentrer avec mon véhicule à Nice. La seconde avait été alertée par mon frère et les autorités médicales tchèques, qui estimaient que mes chances de survivre plus de quelques jours étaient faibles et qu’il serait par conséquent bienvenu que ma mère vienne assister à Prague à mes derniers instants sur cette Terre.

Elle avait obtenu instantanément un visa, compte tenu de cette situation dramatique, et sauté dans un avion. Mon père, toujours pessimiste mais nonobstant pratique, lui avait fait quelques recommandations afin d’obtenir que mon cercueil revienne en France et que je sois enterré à Puget-Théniers, ce qui était bien l’essentiel…

Par elles, j’appris ce qui s’était passé. Le médecin, celui qui m’avait fait un lavage de sinus à l’hôpital, avait constaté le lendemain matin que ma température était encore montée, au delà de 40. Il avait décidé, de sa propre initiative apparemment, de pratiquer un trou dans le sinus pour le relier plus directement à mes voies nasales. Plus tard, par le rapport que remettront obligeamment les autorités médicales tchécoslovaques aux médecins français chargés de me suivre, on apprendra qu’il avait ouvert le sinus gauche avant de le gratter pour faire disparaître la racine de l’infection. Mais par maladresse semble t-il, il était passé avec ses instruments au travers de la fine paroi qui sépare le sinus du cerveau et il avait transmis l’infection à ce dernier.

Enfin, j’explique tout cela en termes non médicaux mais le résultat de son intervention de la Saint Sylvestre 1976 fut que ma fièvre, non seulement ne retomba pas, mais commença à frôler les 42. En outre, je fis en cinq jours quatre crises d’épilepsie, une nouveauté pour moi, dont je ne garde naturellement aucun souvenir. Affolés, les médecins, craignant les ennuis que provoquerait le décès d’un des rares touristes français qui se risquait en cet hiver de la contestation à Prague, où Havel venait de lancer sa charte 77, s’agitaient en tous sens pour trouver la cause de la sorte de méningite qui m’assaillait. Ils me transportaient d’hôpital en hôpital, à la recherche des rares appareils d’analyse qui leur permettraient de faire un diagnostic. D’où mon souvenir d’une machine en bois verni, sans doute à l’hôpital du Parti, qui était le moins mal équipé de tous.

C’est pendant cette période qu’ils prévinrent mes parents de mon décès probable et imminent…

Puis au bout de cinq jours, ils décidèrent en désespoir de cause de m’ouvrir le crâne pour observer ce qui s’y passait de visu. Ce faisant, ils firent baisser la pression osmotique et c’est alors, qu’émergeant de ces brumes infernales, je me retrouvais conscient dans la salle de réanimation et entrepris derechef de lire l’opuscule de Michel Jobert.

Malgré tout, je n’étais pas en très bon état.

Deux opérations en cinq jours, dont une du crâne, m’avaient assez fortement secoué malgré la robustesse apparente de ma constitution. J’avais la tête entourée de pansements, j’avais perdu une partie de l’ouïe et plus grave encore de la mémoire et je n’avais plus aucune capacité de concentration. C’était au point que, lorsque quelques jours plus tard, Julie, qui ne savait pas vraiment jouer aux échecs, me battit, j’en fut atterré au delà du raisonnable; il fallut le lendemain que je parvienne à la mettre échec et mat pour que je retrouve un minimum de confiance dans mes capacités intellectuelles.

De leur côté, quelles que soient mes angoisses sur le fonctionnement de mon cerveau, les médecins ne me lâchaient pas les baskets. De quatre heures du matin à minuit, ils se succédaient avec d’innombrables infirmières qui me piquaient de toutes parts et me faisaient avaler forces pilules.

J’avais encore changé de chambre, mes trois autres compagnons de chambrée étant tous décédés en quelques jours d’un mal de ventre qui semblaient provenir de leur profession de mineur. Je me souviens qu’ils n’avaient droit quasiment à aucune nourriture et que je leur passais subrepticement la tranche de jambon dont j’avais bénéficié et que je ne parvenais pas à avaler.

Pour le reste du séjour à l’hôpital Charles, je me suis retrouvé seul dans une chambre, sans doute pour épargner la vie d’autres malades !

À SUIVRE...

La foudre

En trois blogs, le récit des évènements qui ont été tout près, trente huit ans plus tôt, de vous priver de la lecture de mes blogs.

C’était la Noël 1976. Mon frère Bernard avait eu la brillante idée de proposer à son ami Jean, à Julie et à moi-même d’aller passer le réveillon du Jour de l’An à Budapest, avec l’aide de mon véhicule. Le rideau de fer ne s’était pas encore levé, mais Budapest était certainement la capitale la plus vivante de l’Europe de l’Est de l’époque. Il s’agissait d’aller en voiture de Nice à Budapest en deux étapes, en faisant une halte à Prague où Bernard et moi avions des relations complémentaires, lui des dissidents et moi un collègue américain d’origine tchèque.

C’était la Noël 1976. Mon frère Bernard avait eu la brillante idée de proposer à son ami Jean, à Julie et à moi-même d’aller passer le réveillon du Jour de l’An à Budapest, avec l’aide de mon véhicule. Le rideau de fer ne s’était pas encore levé, mais Budapest était certainement la capitale la plus vivante de l’Europe de l’Est de l’époque. Il s’agissait d’aller en voiture de Nice à Budapest en deux étapes, en faisant une halte à Prague où Bernard et moi avions des relations complémentaires, lui des dissidents et moi un collègue américain d’origine tchèque.

Le hic allait se révéler être le véhicule. J’avais eu la mauvaise idée de rencontrer un bulldozer avec ma Citroën GS au mois d’octobre précédent en me rendant à Villars–Colmars pour préparer ma thèse. En attendant un nouveau véhicule neuf que j’avais commandé avec l’indemnité versée par l’assurance, j’avais acheté d’occasion une jolie Dyane 6 beige, qui pouvait transporter quatre personnes mais dont le chauffage était symbolique.

Or voici qu’en quittant la Côte d’Azur en cette fin décembre 1976, je transportais avec moi une tenace sinusite, qui ne m’avait pas paru un prétexte suffisant pour annuler notre périple. Ce faisant, j’avais sous-estimé les températures hivernales du Centre Europe. Tout de suite, traversant l’Italie, nous roulâmes dans une ambiance fraiche, malgré la présence de quatre personnes dans la voiture. Mais la capote, la fenêtre souvent ouverte par Jean qui avait besoin d’air et surtout des températures proches de moins 10 degrés n’eurent aucun effet positif sur ma sinusite. Je ne me souviens plus où nous fîmes étape avant de nous présenter à la frontière tchécoslovaque entre Ratisbonne et Pilsen, mais je me rappelle par contre l’atmosphère glacée, au sens figuré cette fois, de l’accueil des policiers, très « guerre froide » et de tout le cinéma que nous leur servirent en riposte en examinant attentivement chaque billet de banque libellé en couronnes tchécoslovaques, comme si c’était de la fausse monnaie.

En avançant vers Prague, la température extérieure baissait encore et moi je grelottais de plus en plus de fièvre. La ville était grise de neige sale, et moi je commençais à chercher les thermomètres, les médicaments et les médecins, tout en errant, transi de froid, dans cette ville qui apparaissait fantomatique à mes yeux enfiévrés.

Nous finîmes par rencontrer mes amis Isabelle et Kristian qui connaissaient Prague et donc ses médecins. Ils nous reçurent dans une grande pièce où trônait un immense poêle en faïence auprès duquel je tentais de me réchauffer. Mais j’avais bien une température de 39 à 40 quand je fus reçu par le médecin qu’ils m’indiquèrent et qui officiait à l’hôpital. Ce dernier décida de m’administrer un lavage des sinus avec de l’eau salée, rien de bien méchant. En outre, il décida de me garder pour plus de sureté à l’hôpital pour la nuit. On devait être le 30 décembre 1976 au soir. Je m’endormis dans cette chambre, rassuré d’être pris en main et certain d’en sortir rapidement pour continuer notre voyage vers Budapest.

….

Puis, la foudre s’abattit sur moi ! Je ne me rappelle plus de rien, sauf de petits bouts de lucidité où je me retrouve sur une civière, ou bien je ressens dans ma gorge de fortes brûlures provenant d’un examen que l’on me pratiquait ou bien encore je me vois observant avec curiosité un appareil médical en bois verni, qui devait bien dater de quelques décennies.

…

Je n’émergeais de ce brouillard qu’une semaine plus tard. Allongé sur un lit, le bras bloqué par une perfusion fixée sur un pied à roulettes, je regardais autour de moi. Au dessus de ma tête, un drap mouillé servait de toit de lit. J’appris plus tard que le personnel de l’hôpital usait de cette technique pour humidifier une atmosphère asséchée par les radiateurs bouillants installés dans l’édifice. Toute la tuyauterie souffrait d’ailleurs de cette surchauffe, puisque j’entendis à de multiples reprises les joints laisser échapper des jets d’eau bouillante au travers du bâtiment.

La salle dans lequel je me trouvais contenait dix ou peut–être vingt lits. Je compris plus tard qu’il s’agissait d’une salle de réanimation.

À cet instant, j’étais tout à fait conscient, mais c’était la première fois depuis je ne savais combien de temps. Sur ma table de chevet, un livre que j’avais apporté avec moi à Prague, « Lettre ouverte aux femmes politiques » de Michel Jobert, écrit dans le style incisif qu’on lui connaît. Je l’ai lu d’un trait, ce qui me rassura sur l’état de mes facultés mentales.

Mais, pendant ce temps, personne ne s’occupait de moi. À ma gauche un homme râle longuement, puis on le recouvre d’un drap et on l’emmène : il est mort. À ma droite, on installe une jeune et jolie femme avec qui je nourris un moment l’espoir de nouer conversation. Mais voilà qu’elle ne fait pas long feu, non plus. Une demi heure à peine et elle décède sans un mot, sans un râle.

Je prends peur. J’appelle. Personne ne répond, personne ne vient. Je décide de renverser l’appareil de perfusion.

À SUIVRE...

/image%2F1212829%2F20200120%2Fob_e11547_vieme.png)